Victor et l’Hydraulique : Inventaire d’un souvenir

Victor et l'Hydraulique

Un dialogue sur la mémoire et la photographie

Débutons par la genèse du projet. Pouvez-vous nous présenter les deux objets qui sont à l'origine de votre projet "Victor et l'Hydraulique" ?

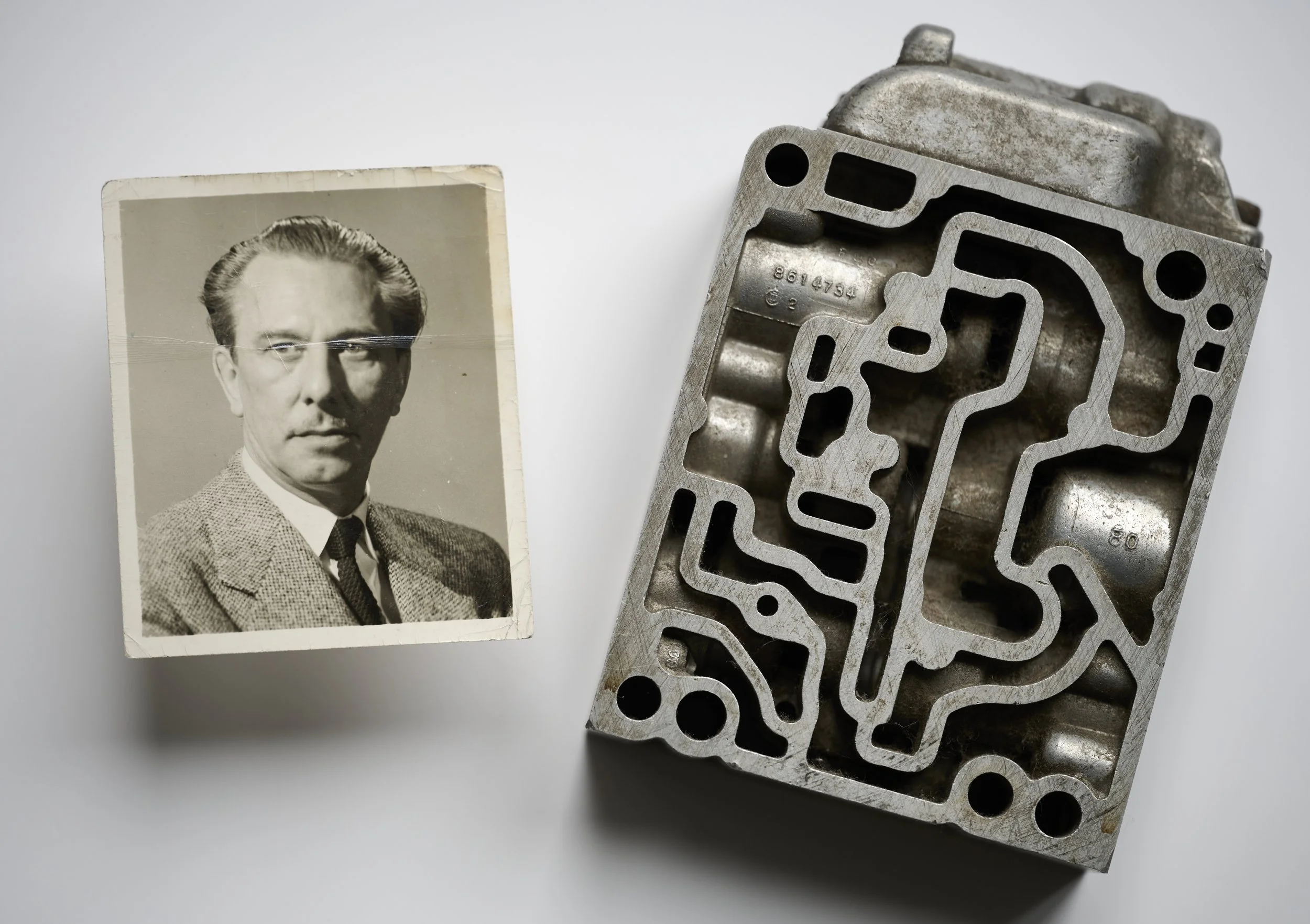

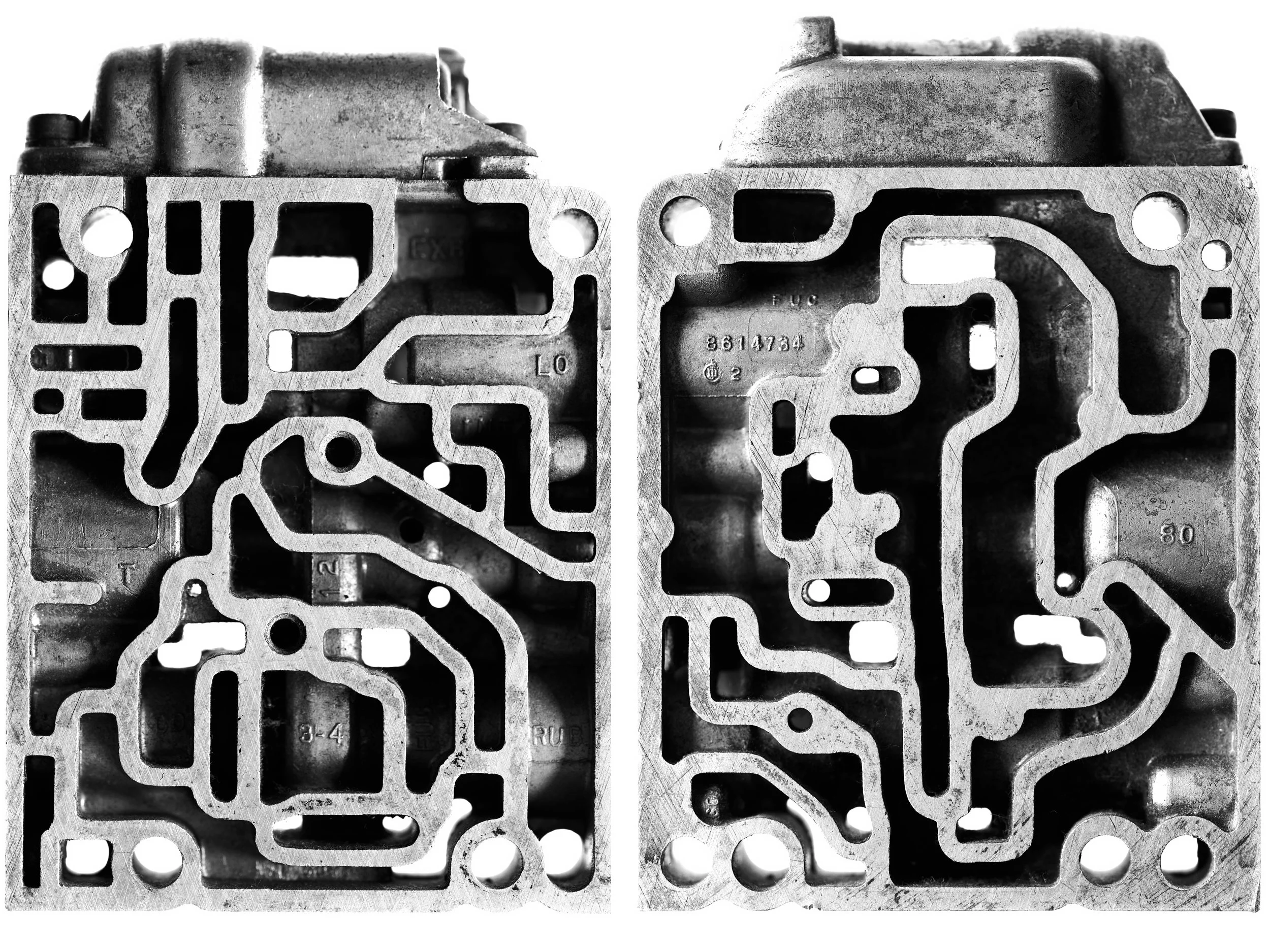

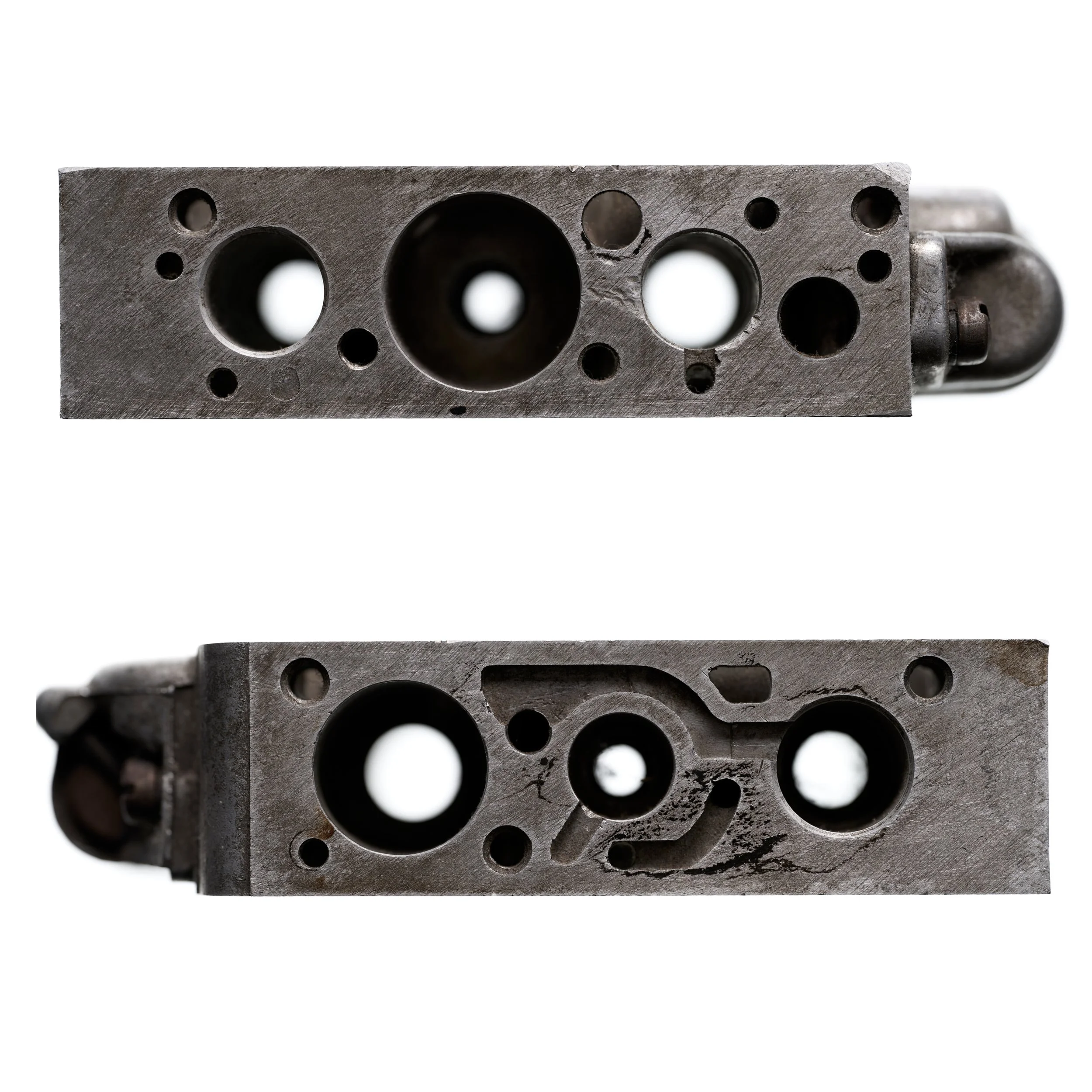

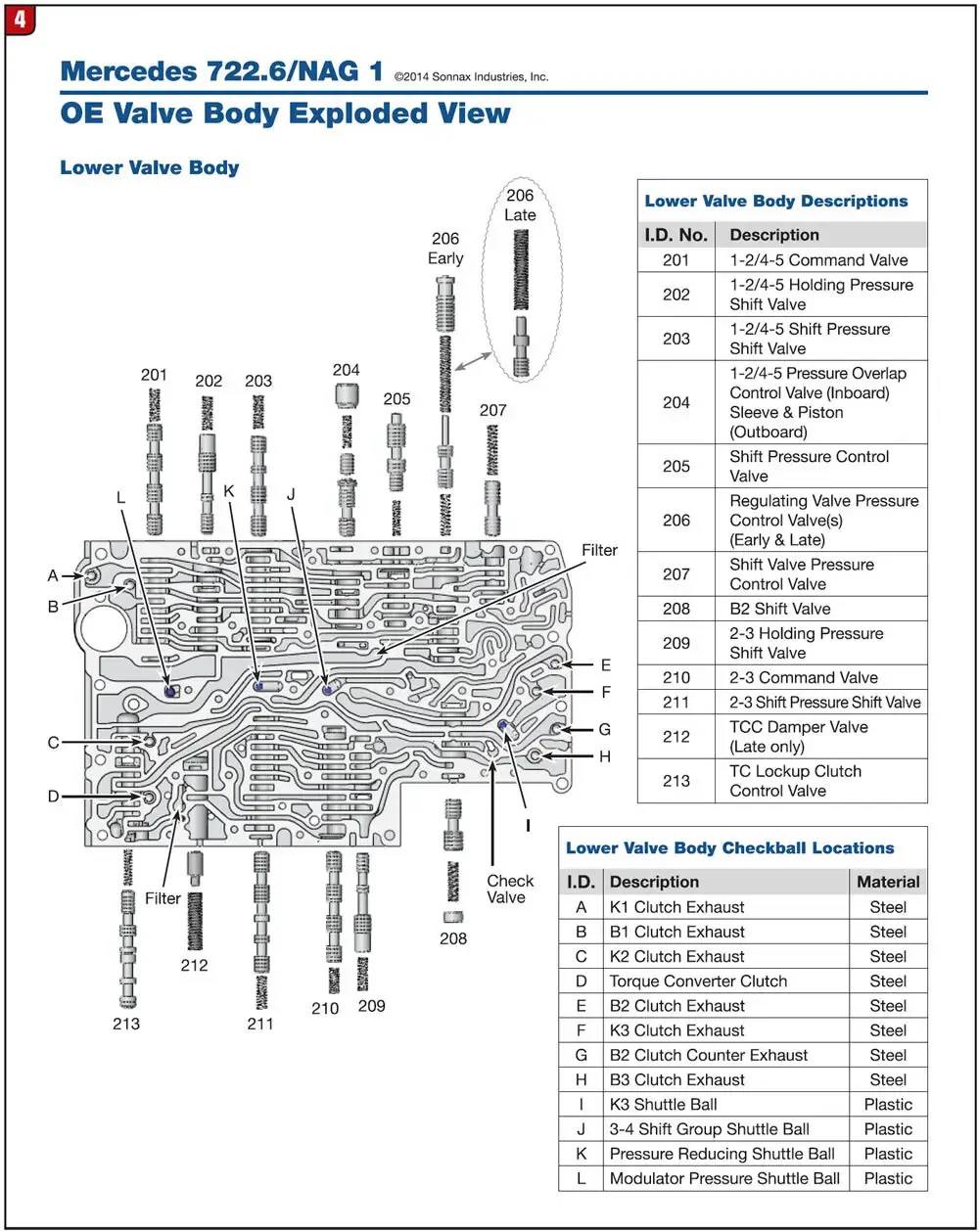

Tout commence par la rencontre entre deux objets très différents, mais étrangement liés par ma mémoire familiale. D'un côté, une petite photographie noir et blanc de 7 par 9 cm de mon grand-père Victor, architecte, datant des années 1950. De l'autre, une unité de contrôle hydraulique d'une transmission automatique de Mercedes des années 1960 — un bloc d'aluminium qui était exposé dans le salon de Victor et qui fascinait toute la famille.

Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette "rencontre" ?

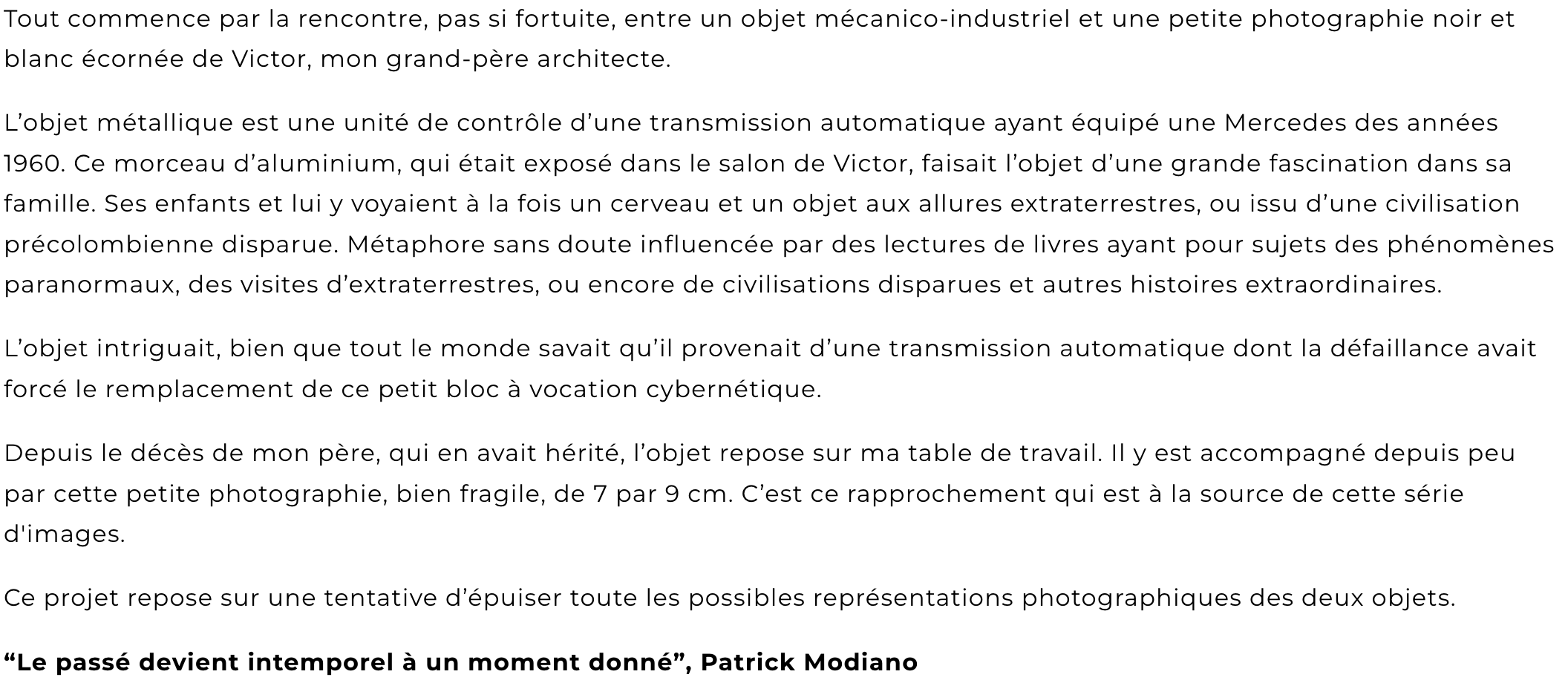

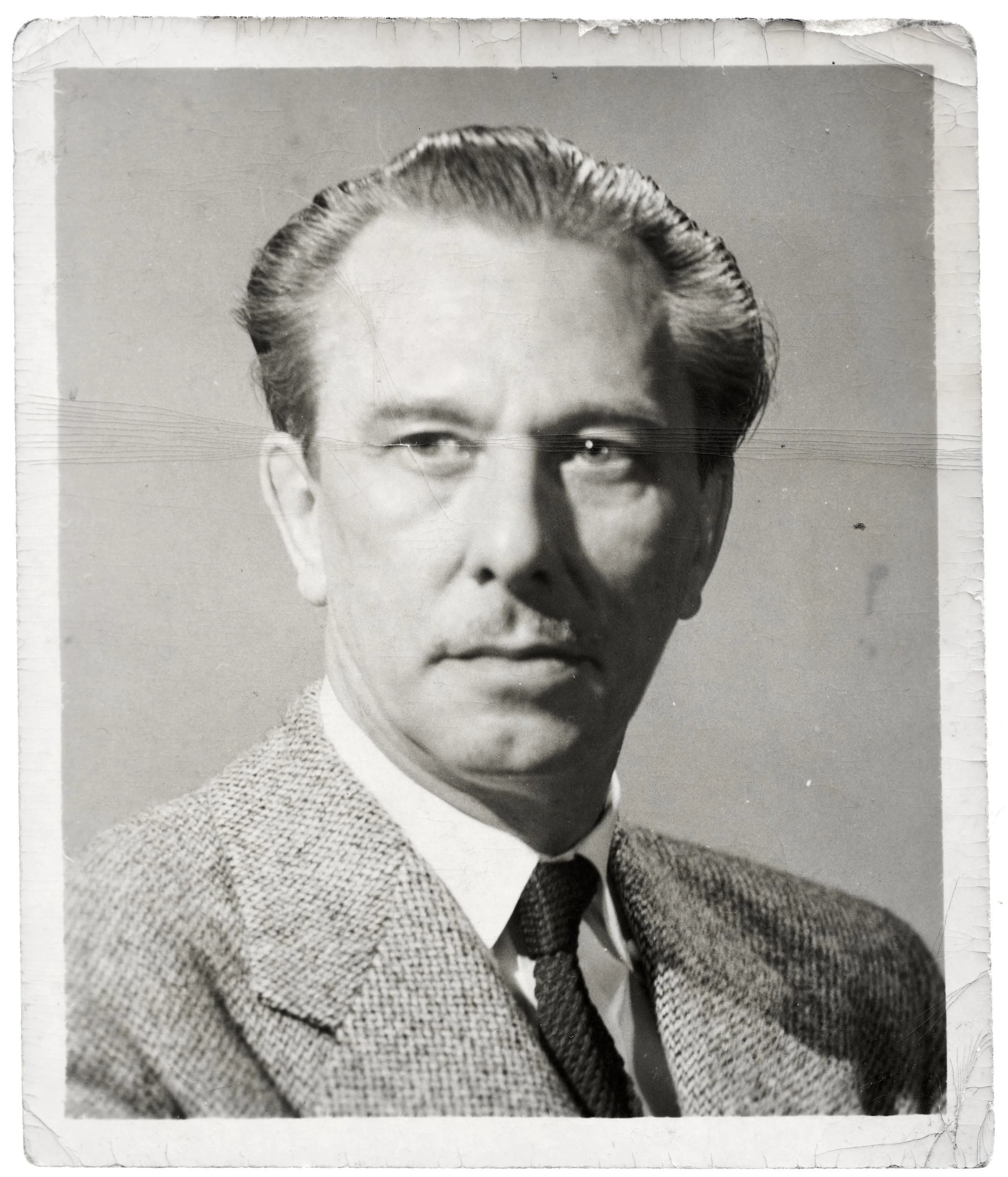

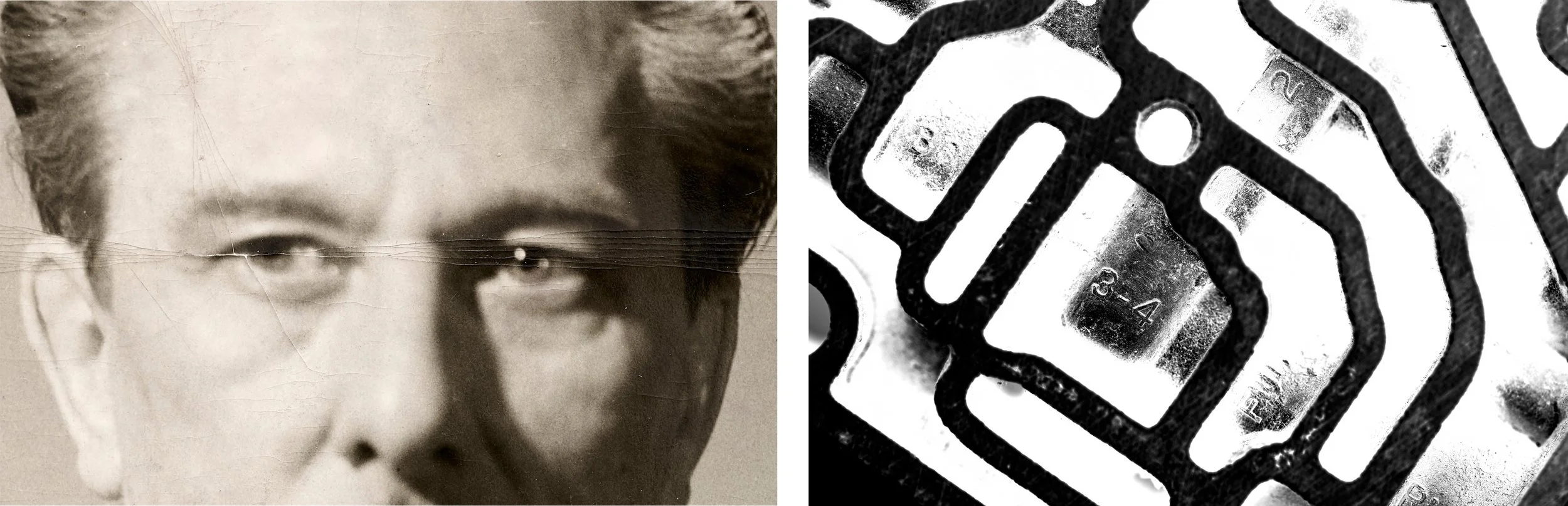

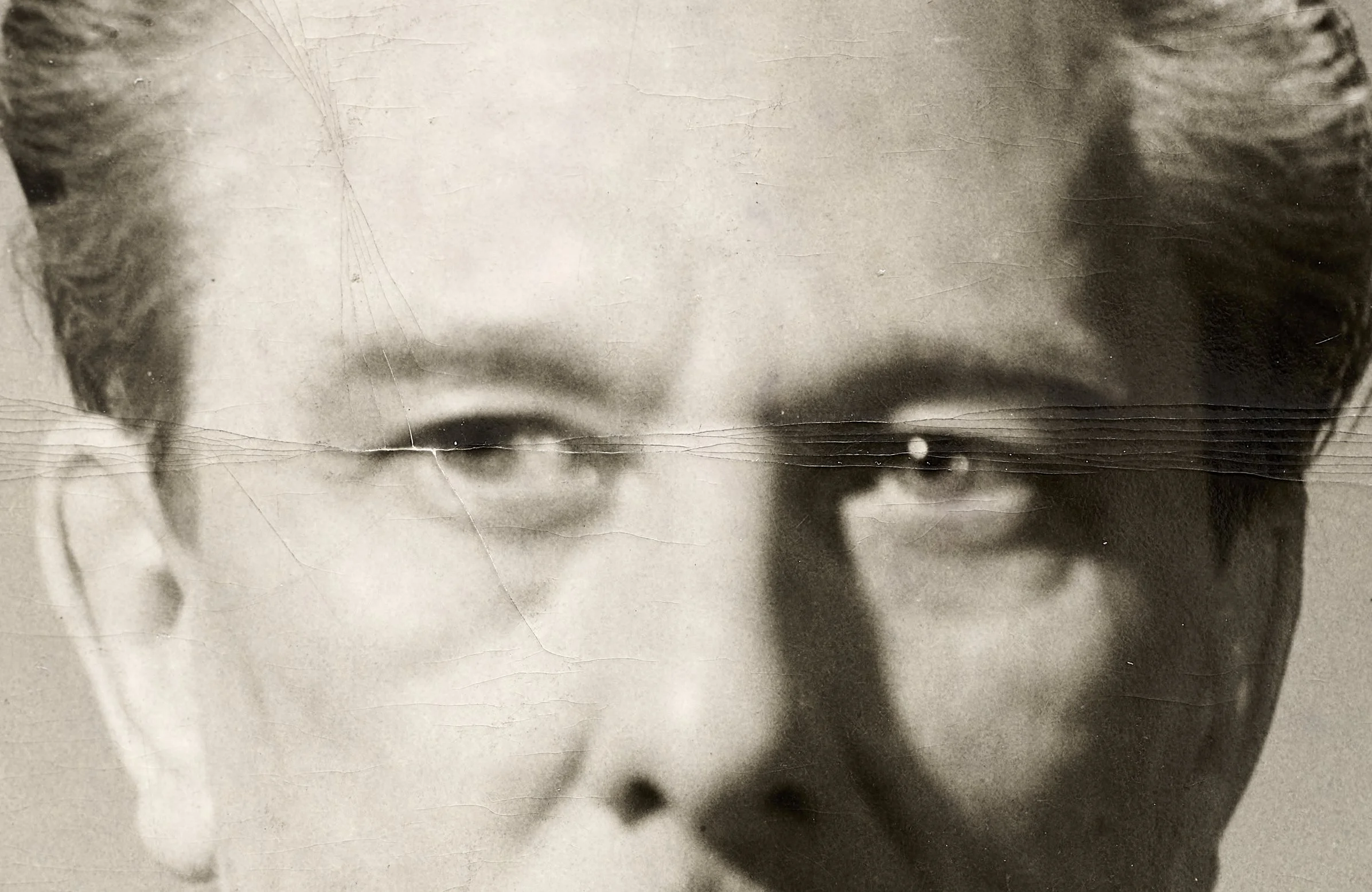

Ce qui m'a interpellé, c'est la façon dont ces deux objets portent la mémoire de manières si différentes. La photographie est fragile, c'est du papier qui jaunit, qui se plie — elle porte même une cicatrice horizontale qui traverse les yeux de Victor. L'unité hydraulique, elle, c'est de l'aluminium oxydé, de la graisse sèche, quelque chose de dense et durable, mais qui a perdu sa fonction première. Dans la famille, on voyait dans cette pièce mécanique à la fois un cerveau et un objet aux allures extraterrestres.

Vous évoquez la cartographie mentale d’un « cerveau mécanique ». Quelle place tient cette image ?

Les canaux du bloc hydraulique dessinent un labyrinthe. En y incrustant le portrait, je matérialise une topographie de la pensée : souvenirs, circuits, flux d’huile ou de conscience — tout circule, se perd, se reconfigure.

Vous parlez d'une "tentative d'épuisement" de la représentation de ces objets. Que voulez-vous dire ?

C'est la clé conceptuelle du projet. Je m'inspire de Georges Perec et de sa méthode d'investigation obsessionnelle du quotidien. Plutôt que de raconter une histoire sur mon grand-père, j'ai voulu explorer toutes les façons possibles de représenter photographiquement ces deux objets. C'est un inventaire visuel : chaque image est une nouvelle tentative de voir, une nouvelle réponse à la question "Comment représenter cet objet ?" J'explore les variations d'échelle, de lumière, d'angle, jusqu'à ce que l'objet initial devienne méconnaissable, abstrait.

Tout le projet consiste à épuiser les façons possibles de représenter ces deux vestiges : changer d’échelle, de lumière, de support, jusqu’à la quasi‑abstraction. Je ne raconte pas une histoire, je dissèque une présence. Comme l’écrit Perec, il s’agit de « tout montrer » – ici, d’user l’image jusqu’à révéler sa trame même .

Ce n’est pas une narration, mais un inventaire. Une déconstruction de la mémoire en fragments visuels. Une façon de faire parler les objets autrement que par leur usage initial.

Observer le même sujet jusqu’à ce qu’il se transforme par l’accumulation de ses apparitions. J’ai appliqué cette méthode à mes deux objets : les re-photographier sous tous les angles, échelles, lumières, superpositions. Il ne s'agit pas de les raconter, mais d'en explorer toutes les modalités visuelles. L'image devient stratifiée, presque musicale dans ses variations.

Un fait remarquable est que la quasi-totalité de vos explorations visuelles du portrait de votre grand-père provient d'une seule et unique photographie source. Pourquoi cette contrainte ?

Exactement, et c'est central dans ma démarche. Ce n'est pas une série de portraits, c'est un portrait en série. Travailler à partir d'une seule image, c'est refuser la reproduction pour entrer dans une logique de variation interprétative. Chaque image devient une nouvelle tentative d'approcher ce qui se dérobe, une reformulation de la mémoire. C'est un geste quasi archéologique : je fouille le potentiel de cette unique photo, j'en extrais les couches successives. En faisant cela, je déconstruis l'idée d'un portrait fixe et figé. La question que je pose est : combien d'images peut contenir une seule image ?

Comment explorez-vous le dialogue entre ces deux matérialités si différentes ?

C'est fascinant : d'un côté le papier photographique — léger, fragile, bidimensionnel, sensible au temps. De l'autre, l'aluminium — dense, froid, tridimensionnel, un labyrinthe de canaux et de valves. Mais quand je les photographie ensemble, ils trouvent un langage commun : les plis du visage et du papier répondent aux circuits hydrauliques, les textures se font écho. La photographie égalise ces matières en surfaces de gris.

Qu'est-ce que ces manipulations révèlent sur la mémoire ?

Que la mémoire n'est jamais un bloc monolithique. Elle est faite de fragments, d'images fugaces, de superpositions. Quand je voile le portrait avec du tissu ou que je le superpose à l'unité hydraulique, je matérialise cette réalité : le souvenir est toujours partiel, toujours en cours de recomposition. Le pli devient faille mémorielle, la graisse figée devient patine du souvenir industriel.

Parlons de l’« objet‑mémoire ». Comment la matérialité participe‑t‑elle à la remémoration ?

Le tirage argentique porte ses plis et ses cicatrices ; le bloc d’aluminium exhibe oxydation et graisse figée. Ces altérations sont autant de marques temporelles : elles font du papier et du métal deux surfaces d’archive. J’aime l’idée que la mémoire soit tangible, qu’elle se loge dans une patine ou une craquelure .

La photographie, bien sûr, fonctionne comme support de mémoire affective. Mais elle est aussi une image fragile, marquée par le temps — elle a un pli qui traverse les yeux, une sorte de cicatrice de l’objet-mémoire. Quant à l’unité de contrôle hydraulique, elle est d’abord technique, fonctionnelle, mais elle a cessé de servir. Elle est devenue obsolète, donc disponible pour une nouvelle signification. Ensemble, ces deux objets incarnent deux mémoires : l’une intime, l’autre industrielle.

Vous mentionnez une "esthétique de la disparition". Pouvez-vous développer ?

J'utilise des stratégies visuelles qui évoquent la fragilité de la représentation et la fuite du temps : flous, superpositions, voilements. Ce n'est pas un défaut technique, c'est un geste artistique qui met en scène la perte. Comme le dit Patrick Modiano, "Le passé devient intemporel à un moment donné". Ces images deviennent spectrales, elles évoquent ce qui n'est plus tout en tentant de le retenir.

J’aime l’idée que la photographie est à la fois trace et disparition. Un visage recouvert de papier calque devient fantôme, palimpseste, souvenir brouillé. Je travaille à partir d’un seul portrait, répété, transformé, voilé. C’est une manière de dire que la mémoire n’est jamais stable, qu’elle glisse, qu’elle résiste à l’oubli, mais reste floue.

Justement, plusieurs de vos images semblent voilées, superposées, presque effacées. Peut-on parler d’une esthétique du palimpseste ?

Tout à fait. Le palimpseste est une métaphore opérante : une image recouvre une autre sans jamais l’effacer totalement. Les visages se superposent, se masquent partiellement. Un portrait se confond avec un tissu, un circuit hydraulique. Il en résulte une mémoire stratifiée, instable, hantée par ce qu’elle ne montre plus clairement. Le portrait devient surface d’inscription, mais aussi surface d’oubli.

Comment situez-vous votre travail par rapport à la photographie contemporaine ?

C'est de la métaphotographie — une réflexion sur l'acte photographique lui-même. Je m'interroge sur la capacité de la photographie à conserver la mémoire, à fixer une identité. En manipulant sans cesse la même image source, je questionne le portrait traditionnel et sa prétention à capturer une essence. L'image n'est plus ce qu'on voit, mais ce qu'on devine, ce qu'on cherche.

Je photographie une photographie. Je transforme un portrait fixe en matrice générative. Cela interroge le médium lui-même : qu’advient-il d’une image quand elle devient objet de manipulation, de recouvrement, de déformation ? On est dans une exploration de la photographie comme dispositif, comme mémoire, comme matière.

Quel rôle joue l'héritage familial dans cette démarche ?

Ces objets sont les rares souvenirs que j'ai de Victor et de sa voiture Mercedes. Depuis le décès de mon père qui en avait hérité, ils reposent sur ma table de travail. Mais plutôt que de verser dans la nostalgie, j'ai voulu faire de cet héritage personnel une matière première artistique. C'est peut-être une forme de deuil actif, une conversation prolongée avec un disparu, mais par l'image et la matière plutôt que par les mots.

Et en filigrane, il y a une forme de deuil ?

Oui, mais sans pathos. Je dirais plutôt un deuil actif. Une façon de converser avec l’absence, de la manipuler, de la prolonger. Travailler toujours à partir de la même image, c’est faire durer un visage dans le temps. C’est une manière de dire : « je ne te perds pas, je te transforme. »

Comment espérez-vous que le public reçoive ce travail ?

Je souhaite amener le public à une expérience de lecture lente : passer d’un détail de papier froissé à un canal d’aluminium, sentir la porosité entre images et choses, et peut‑être se souvenir de ses propres artefacts familiaux. L’œuvre se veut un miroir : elle montre qu’un simple fragment peut contenir un monde – pour peu qu’on accepte de l’épuiser.

J'aimerais que ces images amènent les gens à réfléchir à leurs propres artefacts inter-générationnels. Nous avons tous des objets qui portent la mémoire familiale — des photos écornées, des objets techniques devenus obsolètes. Comment ces traces matérielles façonnent-elles notre rapport au passé ? Comment la photographie peut-elle révéler leur potentiel poétique et mémoriel ?

Un dernier mot sur le titre "Victor et l'Hydraulique" ?

Ce titre évoque la rencontre entre l'humain et le technique, entre chair et machine. L'hydraulique, c'est un monde de forces contrôlées, de fluides contraints — un univers qui semble froid et rationnel. Mais en le confrontant au visage de Victor, architecte et donc penseur de structures, ces deux univers se répondent. Ils racontent la même modernité industrielle, celle des Trente Glorieuses, mais par des voies différentes. L'un par le corps et le regard, l'autre par la mécanique et la fonction.