Réflexions sur mes acquisitions photographiques de 2025 : Paysages, Mémoires et Interventions Humaines

Introduction : Un Carnet de Voyages Immobiles

La première moitié de l'année 2025 a été marquée par l'acquisition d'une série d'ouvrages photographiques qui, au-delà de leur singularité, tissent des liens thématiques profonds et résonnent avec les préoccupations qui animent ce carnet. Loin d'une simple énumération, l'exploration de ces titres se veut un voyage intellectuel et visuel, une immersion dans des univers qui interrogent les relations complexes entre l'humain et son environnement, la nature de la mémoire et le pouvoir de l'image. Ces choix s'inscrivent naturellement dans la continuité des thèmes chers à mon site Web : la documentation, la préservation, l'analyse critique de l'image, et l'exploration des dynamiques entre l'humain et son territoire.

La sélection de ces livres n'est pas fortuite ; elle reflète une curiosité persistante pour la manière dont la photographie rend compte des transformations du monde, qu'elles soient géologiques, sociales ou personnelles. Chaque volume est perçu non seulement comme une œuvre d'art en soi, mais aussi comme un catalyseur de pensée, une invitation à approfondir la compréhension des enjeux contemporains à travers le prisme de l'objectif. Cette démarche d'acquisition est une forme de documentation personnelle, un enrichissement continu de la bibliothèque qui alimente la réflexion sur la photographie et ses multiples facettes.

Aperçu Thématique des Acquisitions 2025

Afin d'offrir une vision structurée de cette collection, le tableau ci-dessous présente une synthèse des livres acquis, regroupés par les thématiques principales qui émergent de leur contenu et de leur résonance personnelle. Cette vue d'ensemble permet de saisir rapidement les fils conducteurs qui relient ces ouvrages et les raisons profondes de leur intégration à ma bibliothèque.

I. Le Paysage comme Miroir et Témoin : Entre Nature et Anthropocène

Cette première thématique rassemble des ouvrages qui considèrent le paysage non pas comme un simple décor, mais comme un espace dynamique, profondément marqué par l'empreinte humaine, les forces naturelles et les récits historiques. La photographie y devient un outil d'observation critique des transformations environnementales et sociétales. La sélection de ces livres révèle une préoccupation pour l'Anthropocène et ses manifestations visuelles. Le paysage y est constamment présenté comme un palimpseste d'activités humaines, d'impacts industriels et de négligence sociétale, allant bien au-delà de la simple photographie de paysage pour s'engager dans une critique des enjeux environnementaux et socio-politiques.

1.1. Les Territoires Façonnés par l'Homme et le Temps

La Montagne Neuve, d’Arnaud Teicher, explore une province des Alpes-de-Haute-Provence, un « territoire profondément rural et parfois hostile » où la population cherche à « inventer de nouvelles façons de vivre ». Teicher photographie ce monde pour ses « apparences et aspirations », documentant un espace en mutation où la nature brute rencontre les défis d'une société rurale en quête de renouveau. Cet ouvrage offre une exploration des paysages qui ne sont pas statiques, mais vivants, porteurs d'histoires et de futurs incertains.

Photo : Aurore Baggary

Dans De La Côte Aurore Bagarry, photographie les formations sculpturales des littoraux, cherchant à renouer avec l'obsession du détail des pionniers de la photographie. Son travail confronte le « vertige du temps » de la Terre (milliards d'années) à l'infime temps humain, en particulier sur le littoral, lieu de « mémoire des changements lents et l'urgence des transformations actuelles ». L'approche de Bagarry est à la fois géologique et poétique, mettant en lumière la puissance érosive de l'eau et du vent, rappelant l'échelle des forces naturelles face à l'éphémère présence humaine. L'utilisation de la chambre photographique souligne une démarche contemplative et une attention à la matérialité de l'image, en résonance avec mes intérêts.

Photo : Richard Misrach

Petrochemical America, de Richard Misrach, documente le « Chemical Corridor » de la Louisiane, surnommé « Cancer Alley », une zone de production chimique intense. En collaboration avec l’architecte paysagiste Kate Orff, Misrach expose les « écologies complexes culturelles, physiques et économiques » et les « décennies d'abus environnementaux ». Ce livre est un exemple frappant de la photographie comme outil d'investigation sociale et environnementale, allant au-delà de la simple documentation pour analyser les « causes » et les « implications mondiales » de l'industrie pétrochimique sur le paysage humain. L'approche de Misrach renforce l'objectivité apparente de la documentation, tout en étant profondément critique.

Photo : Roberto Giangrande

INCOMPIUTO, de Roberto Giangrande explore le phénomène de l'« inachevé » en Italie, photographiant plus de 1000 projets d'infrastructures abandonnés. Ces « squelettes d'habitations » et « formes vides » sont des « crimes contre la collectivité » selon la postface de Roberto Ferrucci. Ce travail dénonce l'absurdité du gaspillage et de la corruption, transformant le paysage en un musée d'échecs humains. Il s'agit d'une critique acerbe de la planification urbaine et de l'impact politique sur le territoire, où l'absence humaine dans les images accentue le sentiment de délaissement et de mémoire perdue.

Photo : Victoria Sambunaris

Transformation of a Landscape, de Victoria Sambunaris, traverse le paysage américain avec une chambre 5x7 pouces, documentant la « transformation continue » du territoire, avec une attention particulière aux « interventions politiques, technologiques et industrielles ». Le livre inclut également des éphémères de sa pratique de recherche. Son approche de « géographie sociale » vise à remettre en question les perceptions clichées du paysage et la place de l'humanité en son sein. C'est une œuvre qui, par sa méthodologie rigoureuse et son format grand-angle, invite à une réflexion profonde sur la manière dont le paysage est constamment redéfini par les dynamiques de pouvoir et de développement.

Canadian Photographs, de Geoffrey James, offre un « regard sans fard » sur le Canada, se concentrant sur les « espaces intermédiaires et les lieux oubliés qui résistent à l'idée d'une identité nationale cohérente ». Il documente l'éphémère et le monumental, abordant la « bifurcation rural et urbain » et l'« inégalité croissante ». Ce livre s'inscrit dans une exploration de l'identité nationale à travers ses failles et ses contradictions, plutôt que ses mythes fondateurs. Le voyage en train comme fil conducteur rappelle une tradition de la photographie de paysage américaine, mais avec une perspective critique sur les « affaires inachevées » de la nation.

La convergence de ces ouvrages met en évidence une observation fondamentale : l'ambition humaine, qu'elle se manifeste par l'industrialisation, les grands projets d'infrastructure ou la construction de l'identité nationale, est une cause directe de transformations significatives, souvent préjudiciables, de l'environnement naturel et bâti. La photographie, dans ces œuvres, sert de lentille critique à travers laquelle ces altérations sont documentées, analysées et remises en question. Cette collection suggère une profonde préoccupation pour l'avenir de notre planète et de nos sociétés, tel qu'il se révèle à travers les cicatrices et les adaptations du territoire.

1.2. L'Eau, Fil Conducteur des Histoires et des Enjeux

L'eau, sous ses diverses formes – des rivières sinueuses aux inondations dévastatrices – se révèle être un motif récurrent dans cette collection, agissant comme un puissant symbole de l'interaction humaine avec l'environnement. Elle représente non seulement la source de vie, mais aussi une force destructrice, et surtout, un lieu de récits historiques et écologiques complexes.

Photo : Aurélie Monnier

Valserine, d’Aurélie Monnier, explore le concept de bassin versant, soulignant l'interdépendance entre les cours d'eau et les communautés. La Valserine, première rivière à recevoir le label « Rivières Sauvages », est un « vecteur qui incite chacun à être vertueux sur son usage de l'eau et de l'espace ». Cet ouvrage met en lumière une approche holistique de la relation à l'eau, inspirée des populations autochtones. Il s'agit d'une réflexion sur la conscience écologique et la nécessité de « prendre soin » de ces milieux de vie, un thème particulièrement pertinent dans le contexte actuel de crise de l'eau.

Sur les traces du Furan, de Danièle Méaux et Pierre Suchet, est une « enquête photographique » sur le Furan, rivière « quasiment invisible » à Saint-Étienne. Le livre combine photographies contemporaines et représentations anciennes, ainsi que les réflexions de géographes et d'historiens, pour examiner les « rapports qui se sont établis, au fil du temps, entre les hommes et la rivière ». Ce projet illustre l'idée que même les éléments naturels les plus familiers peuvent receler des histoires complexes et des relations humaines oubliées. L'approche « dialogique » invite le lecteur à une investigation personnelle, transformant la lecture en une expérience active de découverte.

Photo : François Deladerrière

CALAMITA/À. An investigation into the Vajont catastrophe est un projet interdisciplinaire de dix ans qui enquête sur la catastrophe du Vajont (1963), un glissement de terrain dévastateur. Il aborde la « transformation du paysage », l'« exploitation des ressources énergétiques », et la « relation entre l'homme, la nature et le pouvoir », posant la question fondamentale : « comment voir la catastrophe qui approche? ». Ce livre est une méditation sur la prévoyance et les conséquences des interventions humaines massives sur la nature. Il transcende le simple récit d'un événement pour en faire une étude de cas sur la vulnérabilité des écosystèmes et la responsabilité humaine face aux désastres. L'approche interdisciplinaire, impliquant plus de cinquante auteurs, enrichit la compréhension de la catastrophe sous de multiples angles.

Ces livres explorent collectivement la notion de « flux » – non seulement celui de l'eau, mais aussi celui de l'histoire, de la mémoire et des conséquences. Le Furan « invisible », la Valserine « sauvage » et le Vajont « catastrophique » illustrent comment les actions (ou inactions) humaines façonnent profondément ces éléments naturels vitaux. Cette convergence thématique s'aligne directement avec l'intérêt du blog pour les « voies navigables comme thème ». Cette sélection témoigne d'un engagement profond envers la notion de gestion environnementale et l'examen critique de l'hubris humain face aux forces naturelles. Elle invite à la réflexion sur la manière de tirer des leçons des erreurs passées et de favoriser une relation plus harmonieuse, ou du moins plus responsable, avec nos environnements aquatiques.

1.3. Les Catastrophes et la Résilience des Écosystèmes

Cette série d'acquisitions démontre un engagement direct et sans concession avec les conséquences des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine. L'attention est portée non pas tant sur l'événement lui-même que sur ses conséquences persistantes et la lutte prolongée pour le rétablissement ou l'adaptation.

Photo : Matteo de Mayda

There’s no calm after the storm, de Matteo de Mayda, documente les « conséquences à long terme » de la tempête Vaia (2018) en Italie, qui a dévasté des millions d'arbres. Il explore le « fragile équilibre entre l'action humaine et la résilience des écosystèmes ». Cet ouvrage met en évidence la persistance des cicatrices laissées par les événements climatiques extrêmes, soulignant que le « calme après la tempête » est une illusion. Il s'agit d'une documentation essentielle sur les impacts tangibles du changement climatique et la lente, difficile, voire impossible, reconstruction.

Photo : Kevin Cooley

The Wizard of Awe, de Kevin Cooley, suit Ken Miller, un expert en pyrotechnie, dont la propriété est devenue un terrain d'expérimentation marqué par des « cicatrices de brûlures et des cratères d'explosion ». Le livre explore la relation de l'humanité avec les éléments classiques (terre, air, feu, eau) et l'impact de la technologie sur l'environnement. Bien que centré sur une figure individuelle, l'œuvre de Cooley offre une métaphore puissante de l'impact humain sur le paysage. Les « cicatrices » laissées par les expériences de Miller résonnent avec les dévastations naturelles, posant la question de la durabilité et des conséquences imprévues de nos actions.

Ces livres soulignent l'idée que les paysages ne sont pas des arrière-plans passifs, mais des acteurs actifs dans les drames humains, portant la mémoire physique des événements passés. Les « cicatrices de brûlures » et les « cratères d'explosion » de Cooley sont analogues aux « pentes stériles » et aux « forêts infestées » de de Mayda, illustrant comment l'activité humaine et les forces naturelles laissent des marques indélébiles. Cette sélection renforce une position critique sur la dégradation environnementale, poussant le lecteur à confronter les réalités tangibles du déséquilibre écologique et les défis immenses de la résilience face aux crises climatiques. Elle approfondit le thème de l'Anthropocène en soulignant le coût de l'intervention humaine et l'urgence de s'attaquer aux problèmes environnementaux.

II. Mémoire, Archives et Récits Subversifs : La Photographie comme Trace et Réinterprétation

Cette section explore la manière dont la photographie, en tant que médium de la trace, est utilisée pour documenter, préserver, mais aussi réinterpréter le passé. Les livres sélectionnés démontrent une fascination pour les archives, qu'elles soient personnelles, institutionnelles ou trouvées, et leur potentiel à révéler des histoires cachées ou à subvertir les récits établis. Cette approche révèle un engagement profond envers le concept d'archive photographique, perçue non comme un simple dépôt de faits, mais comme une ressource dynamique pour la réinterprétation et l'enquête critique.

2.1. Les Archives du Quotidien et de l'Histoire

Auto-Photo: A Life in Portraits raconte l'histoire d'Alan Adler, technicien de photomaton, qui a créé une « archive de milliers de photographies » de lui-même en testant ses machines pendant plus de cinquante ans. Ces autoportraits sont le « seul document survivant de l'œuvre de sa vie ». C'est une exploration fascinante de l'archive involontaire et de la photographie vernaculaire. L'œuvre d'Adler, bien que quotidienne et technique, devient une méditation sur le passage du temps, l'identité et la persistance d'une tradition photographique. Elle souligne comment des gestes répétitifs peuvent créer un corpus d'une richesse inattendue, résonnant avec l'intérêt pour la « matérialité de la photo » et la « typologie ».

Lewis W. Hine, America at Work, de Peter Walther, rassemble les images emblématiques de Lewis W. Hine, qui a utilisé la photographie comme un « outil documentaire » pour dénoncer le travail des enfants et les conditions de vie des immigrants au début du 20e siècle. Ses images ont « contribué à transformer les lois du travail aux États-Unis ». Hine est une figure clé de la photographie documentaire à visée sociale. Son travail démontre le pouvoir de l'image à influencer le changement social. L'intérêt pour ce livre reflète une appréciation de la photographie comme force de réforme et de conscience historique, un thème central dans les préoccupations de ce blog.

Fear Guards the Lemon Grove, de Klaus Pichler, tente de « reconstruire l'ascension de la première Cosa Nostra » et son lien avec le commerce du citron, en contrastant ses photographies de sites liés à la mafia avec des « images historiques, documents et citations ». Ce livre est un exemple de « photo trouvée / archives » et de « documentaire » qui utilise la photographie pour élucider des mystères historiques. Il montre comment des données apparemment inoffensives (le commerce du citron) peuvent être liées à des phénomènes sociaux complexes et sombres, et comment la photographie peut visualiser ces connexions.

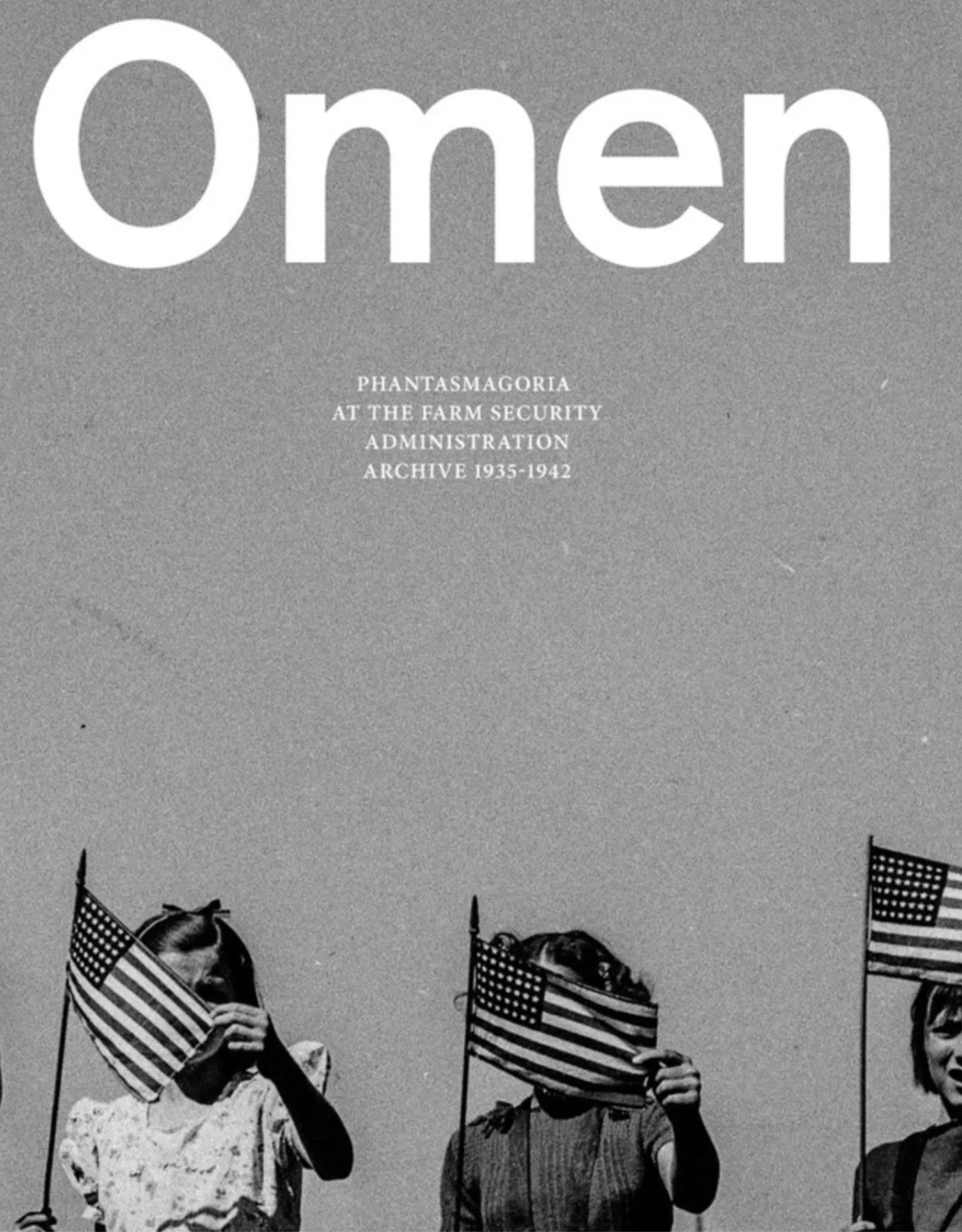

Dans Omen, Phantasmagoria at the Farm Security Administration Archive Leon Munoz Santini et Jorge Panchoaga réinterprètent les 40 000 œuvres des archives de la Farm Security Administration (FSA), un projet iconique de la photographie documentaire américaine. Ils « scrutent les arrière-plans et les personnages secondaires » pour révéler une « histoire plus turbulente », amplifiant les « détails étranges » et les « connexions insidieuses » de l'injustice systémique. C'est une œuvre de métaphotographie et de critique historique. Elle déconstruit la « narrative hégémonique de triomphe » souvent associée à la FSA, montrant comment une relecture attentive des archives peut « servir de miroir à la réalité angoissée d'aujourd'hui ». Cela s'aligne parfaitement avec l'intérêt pour la « réinterprétation » des corpus photographiques et la « fragilité » des assemblages d'images.

L'existence et l'organisation de vastes collections d'images, comme les bandes d'autoportraits d'Adler ou les archives de la FSA, fournissent intrinsèquement la matière première pour de nouveaux récits. Le regard éditorial, tel qu'exemplifié dans Omen ou le travail de Pichler, façonne activement ces significations, révélant souvent des vérités sociales sous-jacentes, défiant les récits historiques dominants ou exposant des connexions négligées. Cette approche reflète un intérêt érudit pour la manière dont les images photographiques, quelle que soit leur intention initiale, évoluent en documents historiques puissants qui peuvent être continuellement réexaminés pour éclairer des questions sociétales complexes, la nature de la mémoire et la construction même des récits historiques.

2.2. Entre Fait et Fiction, le Mystère de l'Image

Cette série d'acquisitions marque un déplacement délibéré au-delà de la photographie purement documentaire vers des œuvres qui embrassent l'ambiguïté, la subjectivité et le pouvoir évocateur, presque mystique, de l'image. Elle explore les limites de la représentation photographique et le terrain fertile où le fait se brouille avec la perception, l'imagination, voire la fiction.

Photo : Pablo Cabado

Little Suns on Earth, de Pablo Cabado, explore l'histoire du projet de fusion nucléaire de Ronald Richter sur l'île de Huemul en Patagonie. La description du livre souligne l'« opposition entre l'aspect factuel de l'essai et l'onirisme et le mystère des photographies, qui donne l'impression de ne pas tout nous dire ». Les photographies en tritones de Cabado sont décrites comme « énigmatiques et presque oniriques », montrant le « conflit entre la nature et les desseins démiurgiques humains ». L'essai historique ancre le récit dans la réalité factuelle d'un projet scientifique fou, tandis que les photographies de Cabado, avec leur « tonalité riche » , créent une « expérience esthétique intense » qui suggère comment « le temps géologique aura toujours le dessus ». Cette tension entre le document et l'évocation, entre le visible et le suggéré, est ce qui rend l'œuvre si puissante. Elle invite le spectateur à combler les lacunes, à imaginer, et à se confronter à l'ambiguïté de l'histoire et de la perception.

Thinking like an Island, de Gabriele Chiapparini et Camilla Marrese, propose une « structure non conventionnelle » (quatre mini-livrets intégrés), pour explorer une île méditerranéenne isolée et le « processus continu de construction identitaire » de ses habitants. Il évite les représentations typiques d'utopie ou de dystopie, cherchant plutôt à comprendre le monde à travers un « microcosme solitaire ». La forme du livre est aussi importante que son contenu, invitant le lecteur à un « puzzle visuel et mental ». L'ambiguïté du lieu et des récits, ainsi que la « profonde isolation psychologique » des résidents, créent un sentiment de mystère. Le livre interroge la réalité et la perception, et comment l'insularité peut être à la fois un refuge et une forme de confinement.

Photo : Adam Thorman

Creatures Found, d’Adam Thorman, explore la paréidolie, la tendance humaine à voir des formes familières dans l'inanimé. Ses photographies révèlent des « créatures » anthropomorphes dans des roches, des souches d'arbres, transformant le paysage en un « espace interprétatif où le sens est flexible ». Ce livre célèbre le pouvoir de l'imagination et de la perception subjective. Il invite le spectateur à une « expérience de narration créative » avec chaque image, soulignant que « ces créatures appartiennent au spectateur autant qu'à lui ». C'est une œuvre qui remet en question la notion d'objectivité photographique et met en avant la co-création de sens entre l'artiste, l'image et le regardeur.

Le fil conducteur de ces ouvrages est l'invitation explicite au spectateur à participer activement à la construction du sens. Que ce soit par la tension inhérente entre le texte factuel et les visuels énigmatiques (Little Suns on Earth), la structure physique non conventionnelle du livre qui exige un engagement interactif (Thinking like an Island), ou l'appel direct au phénomène de la paréidolie (Creatures Found), ces œuvres remettent en question la consommation passive des images. Cette orientation correspond à l'intérêt du blog pour les « interprétations personnelles » et l'expérimentation avec l'IA pour l'analyse d'images afin d'aller au-delà de la simple description factuelle. Cette sélection révèle un intérêt sophistiqué pour la philosophie de la photographie elle-même – comment les images sont construites, comment elles transmettent (ou retiennent) la vérité, et comment elles interagissent avec la conscience et l'imagination humaines. Elle suggère une fascination pour la « non-fiabilité » de la photographie, un thème également mis en évidence dans la description de l'œuvre de Bieke Depoorter.

III. L'Humain au Cœur du Paysage : Voyages, Communautés et Quêtes Personnelles

Cette dernière thématique met en lumière les récits où l'expérience humaine est intrinsèquement liée au paysage, qu'il s'agisse de voyages initiatiques, de l'exploration de communautés marginales ou de quêtes personnelles qui se déploient sous le vaste ciel. Le voyage, en particulier le « road trip » ou le déplacement étendu, émerge comme une méthodologie photographique significative pour explorer l'identité nationale, les diverses réalités sociales et les libertés personnelles. Le paysage, dans ces récits, n'est pas seulement un décor, mais une scène dynamique pour la découverte de soi et le commentaire sociétal.

3.1. L'Exploration du Territoire et de Soi

Photo : Justine Kurland

Dans Highway Kind, Justine Kurland explore « l'histoire de l'Amérique » et « l'idée du rêve américain juxtaposée à la réalité » à travers des road trips avec son fils. Son travail aborde l'« évasion » et les « modes de vie en dehors des valeurs dominantes », avec une vision à la fois « brute et romantique, idyllique et dystopique ». Ce livre s'inscrit dans une tradition photographique américaine du voyage et de la contre-culture. Il offre une perspective intime sur la vie sur la route, où le paysage est à la fois un cadre et un acteur des quêtes personnelles et des critiques sociales. La dimension personnelle de l'artiste-mère ajoute une couche de complexité à cette exploration du territoire et de soi.

Photo : Geoffrey James

Canadian Photographs, de Geoffrey James (déjà mentionné pour le paysage) offre un « portrait non officiel du Canada » à travers les « espaces intermédiaires et les lieux oubliés » qui est aussi une forme de quête identitaire, reflétant les « affaires inachevées de la nation ». Le voyage à travers le Canada, capturé notamment depuis les fenêtres de train, symbolise une exploration continue et une tentative de comprendre une identité nationale fragmentée. C'est une démarche personnelle d'un photographe qui, bien qu'adopté par le Canada, y pose un regard lucide et parfois critique.

Kurland et James utilisent tous deux des voyages étendus comme composante essentielle de leur pratique artistique pour construire leurs récits. Alors que l'approche de Kurland est plus ouvertement personnelle et axée sur les modes de vie alternatifs, le travail de James présente un portrait national plus large. Pourtant, les deux révèlent l'engagement subjectif du photographe avec l'immensité du territoire et ses habitants, mêlant l'expérience personnelle à des observations socioculturelles plus larges. Cela correspond à l'accent mis par le blog sur l'« engagement personnel » et la « curiosité ». Ces œuvres mettent en lumière la manière dont des expériences profondément personnelles et une vision artistique peuvent s'entrelacer avec des thèmes sociaux et géographiques à grande échelle, offrant des perspectives uniques et nuancées sur des concepts tels que le « rêve américain » ou l'« identité canadienne » à travers le prisme de l'exploration et de l'observation individuelles.

3.2. Regarder le Ciel, Sonder la Mémoire

Photo : Bieke Depoorter

Blinked myself awake, de Bieke Depoorter, explore la « perte de mémoire à travers le prisme de l'astronomie ». La nature éphémère de la lumière des étoiles est une métaphore de la mémoire, « archive imparfaite ». Le livre intègre son « histoire personnelle » avec l'observation des étoiles, utilisant des doubles expositions et des textes diaristes. Le design du livre est « non conventionnel », avec des matériaux différents pour les textes personnels et les archives, renforçant la « précarité de la mémoire ». Ce livre est une méditation profonde sur la fragilité de la mémoire et la quête de vérité. L'astronomie, science de l'observation du lointain et du passé (lumière des étoiles), devient un miroir pour l'introspection et la reconstruction du souvenir. La matérialité du livre elle-même participe à cette réflexion sur l'oubli et la persistance des traces, un thème qui résonne avec l'intérêt pour la « matérialité de la photo » et la « fragilité des tirages photographiques ».

Photo : Daniel Stephen Homer

Route de la Belle Etoile, de Daniel Stephen Homer, documente le monde des « astronomes amateurs » à travers quatre continents, montrant leur « contribution démesurée à la recherche astronomique professionnelle ». Ses photographies « mêlent le domestique et le scientifique, le mondain et le cosmique », explorant la « science citoyenne ». Ce livre célèbre la passion individuelle et la collaboration collective dans la quête de connaissance. Il révèle comment des pratiques « amateurs » peuvent avoir un impact significatif sur la science, et comment l'observation du ciel peut être une activité profondément humaine et accessible, reliant l'intime à l'universel.

Ces deux livres sont explicitement liés, formant une paire thématique claire. Tous deux utilisent l'astronomie et l'acte de regarder le ciel comme motif central, mais divergent dans leur objectif final : Depoorter l'emploie pour une exploration profondément personnelle de la mémoire, des traumatismes et de la nature insaisissable de la vérité, tandis que Homer se concentre sur l'effort scientifique collaboratif des astronomes amateurs et leurs contributions au savoir. L'immensité du cosmos sert de toile de fond puissante pour contempler des préoccupations très humaines : la faillibilité et la fluidité de la mémoire, et la quête collective de la connaissance. La photographie agit comme un pont crucial, permettant à l'intangible (lumière des étoiles, galaxies lointaines, souvenirs fugaces) de devenir tangible (images, observations), et à l'abstrait (perte de mémoire, découverte scientifique) d'être articulé visuellement. Ce jumelage met en évidence les diverses façons dont la photographie peut s'engager avec des concepts abstraits et des récits profondément personnels, allant au-delà des fonctions purement représentationnelles. Il souligne le désir humain persistant de comprendre notre place dans l'univers, que ce soit par une observation scientifique rigoureuse ou une réflexion introspective profonde, et comment le médium photographique facilite ces deux quêtes.

Conclusion : Une Cartographie des Intérêts et des Sensibilités

Les acquisitions photographiques de 2025 dessinent une cartographie riche et cohérente des intérêts qui animent mon carnet. Elles témoignent d'une fascination constante pour la relation complexe entre l'humanité et son environnement, explorant les paysages comme des témoins des interventions humaines, des catastrophes et des efforts de résilience. Qu'il s'agisse des cicatrices industrielles de la « Cancer Alley » , des infrastructures abandonnées d'Italie , ou des forêts dévastées par les tempêtes , la photographie y est un outil d'observation critique de l'Anthropocène.

Parallèlement, un intérêt profond pour la mémoire et les archives se dégage, non pas comme de simples dépôts du passé, mais comme des matériaux vivants à réinterpréter. Des autoportraits de photomaton aux révisions subversives des archives de la FSA , ces livres démontrent le pouvoir de l'image à révéler des vérités cachées et à remettre en question les récits établis. Cette démarche s'inscrit directement dans l'expertise en documentation et préservation de l'art médiatique.

Enfin, cette collection révèle une exploration des limites de la représentation photographique elle-même, naviguant entre le fait et la fiction, le document et l'onirisme. Des îles mystérieuses aux « créatures » trouvées dans le paysage , la subjectivité et l'imagination du spectateur sont constamment sollicitées, soulignant que la vérité de l'image est souvent plurielle et construite. Les voyages personnels et les quêtes existentielles, qu'elles soient terrestres ou célestes , ancrent ces explorations dans l'expérience humaine.

En somme, ces acquisitions ne sont pas de simples ajouts à une collection ; elles sont des catalyseurs de pensée, des invitations à la réflexion critique et à la poursuite du dialogue sur la nature de la photographie et son rôle dans la compréhension de notre monde. Elles continueront d'alimenter les discussions et les analyses sur ce carnet, offrant de nouvelles perspectives sur les paysages que nous habitons, les histoires que nous racontons et les mystères que nous cherchons à percer.

En passant en revue ces livres – et les raisons pour lesquelles je les ai choisis – je réalise qu’ils forment un ensemble étonnamment cohérent. Tous, à leur manière, interrogent le passé et le présent, la mémoire et l’oubli, notre empreinte sur le monde et celle du monde sur nous. Qu’il s’agisse d’un vieil homme se photographiant sans le savoir pendant un demi-siècle, d’une photographe qui scrute les étoiles pour raviver un souvenir enfoui, ou d’un artiste qui révèle les cicatrices d’un paysage (qu’elles soient laissées par la mafia, par des projets inachevés ou par la désertification rurale), chacun de ces ouvrages propose une réflexion critique sur notre condition. En 2025, j’ai donc orienté mes choix vers des livres qui me nourrissent intellectuellement et émotionnellement.

D’un point de vue personnel, ces lectures me confortent dans l’idée que la photographie n’est pas qu’une affaire d’images esthétiques : c’est un langage capable de documenter, de dénoncer, de questionner et de rêver. Chaque livre est une conversation entamée – avec un auteur, avec un lieu, avec moi-même. J’aborde ces ouvrages avec l’enthousiasme du curieux et l’esprit critique du passionné : prêt à être émerveillé, ému ou bousculé, mais aussi à examiner comment et pourquoi ces images ont été faites, choisies, assemblées en récit.

En partageant ici ces réflexions, j’espère peut-être donner envie à d’autres de découvrir ces livres et, qui sait, de partir à leur tour à la rencontre de ces montagnes, de ces rivières, de ces archives vivantes et de ces fragments de mémoire figés sur papier. Chaque livre est une invitation au voyage – dans le temps, dans l’espace ou à l’intérieur de soi – et c’est exactement ce que je recherche lorsque j’ajoute un titre à mon étagère. Mes choix de 2025 racontent ainsi une histoire : celle d’une passion pour la photographie engagée, narrative et introspective, qui ne cesse de m’inspirer au fil des années.

Liens vers les sites des éditeurs :

Adam Thorman, Creatures Found - The Eriskay Connection, 2024

Arnaud Teicher, La Montagne Neuve, Field Note 074, Another Place

Aurélie Monnier, Valserine, Field notes 077, Another Place, 2025

Aurore Bagarry, De La Côte, Gwinzegal, 2025

Bieke Depoorter, Blinked myself awake, Hannibal & This Book Is True, 2024

CALAMITA/À. An investigation into the Vajont catastrophe, Fw:Books, 2024

Daniel Stephen Homer, Route de la Belle Etoile, Gost Books, 2024

Gabriele Chiapparini + Camilla Marrese, Thinking like an Island - Overlapse Photobooks, 2024

Geoffrey James, Canadian Photographs, Figure 1 Publishing, 2024

Justine Kurland: Highway Kind | Aperture, 2016

Kevin Cooley, The Wizard of Awe, The Eriskay Connection, 2024

Klaus Pichler — Fear Guards the Lemon Grove | Fw:Books, 2024

Matteo de Mayda, There’s no calm after the storm, bruno, Venezia, 2024

Pablo Cabado, Little Suns on Earth - The Eriskay Connection, 2024

Peter Walther, Lewis W. Hine, America at Work, TASCHEN, 2022

Richard Misrach: Petrochemical America, Aperture, 2014

Roberto Giangrande, INCOMPIUTO – éditions Light Motiv /emuse, 2024

Victoria Sambunaris: Transformation of a Landscape — Radius Books, 2024

Note : ce texte a été rédigé avec la collaboration de Gemini 2.5 Pro et de ChatGPT o3